マイワシを搬入しました(日本海大水槽)

日本海大水槽にマイワシ約1600匹を搬入しました。

刻々と姿を変える群れの様子をご覧ください。

種名 マイワシ

学名 Sardinops melanostictus

もっと詳しく >生物図鑑 マイワシ

日本海大水槽にマイワシ約1600匹を搬入しました。

刻々と姿を変える群れの様子をご覧ください。

種名 マイワシ

学名 Sardinops melanostictus

もっと詳しく >生物図鑑 マイワシ

2024年11月23日(土祝)から2025年2月24日(月祝)にわたって開催をしておりました「2024 冬 SNSフォトコンテスト」につきまして、174点の作品投稿がありました。

たくさんのご応募ありがとうございました!

審査の結果、最優秀賞には「あれって何かな」(まっくす(@ygaaktoa) さん ) 、

館長賞には「凛々しいまつ毛」(NIMAIGAI-HOTATE(@P_yessoensis)さん ) が選ばれました。

なお最優秀賞作品、館長賞作品については4月2日(水)から館内に展示いたします(要入館)。

次回は4月下旬頃開催の予定です。マリンピア日本海のWEBサイトをぜひチェックしてください!

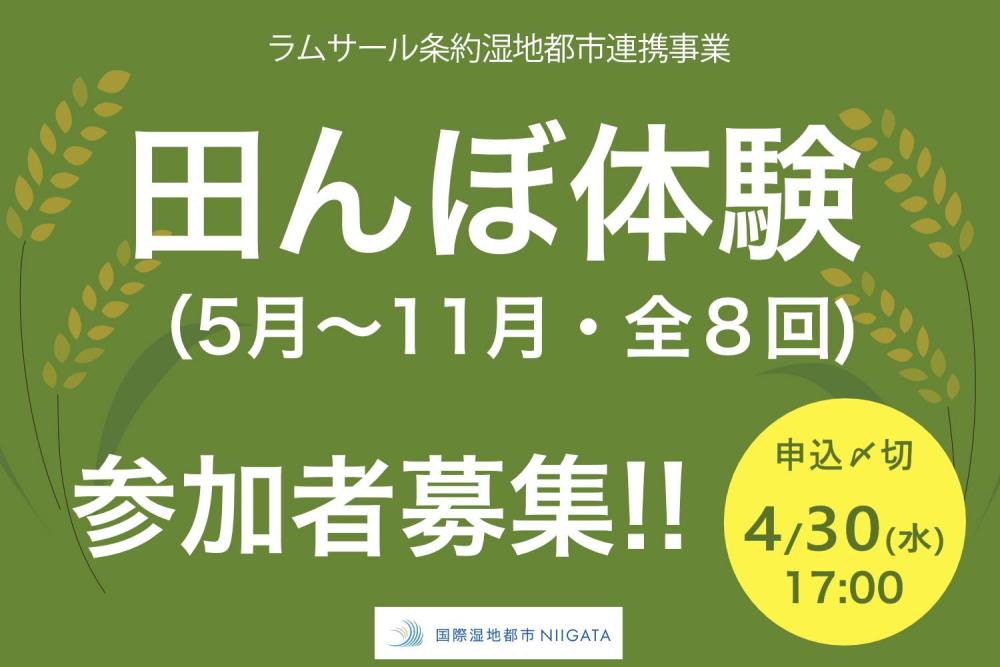

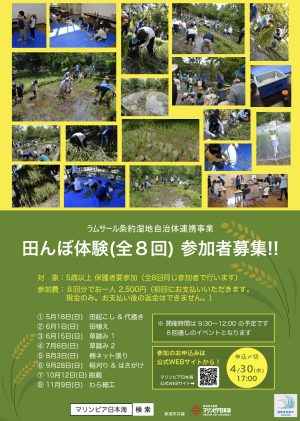

にいがたフィールドの田んぼでスタッフと一緒にお米を育ててみませんか?

田んぼ体験では、5月から11月にかけて、代掻き・田植え・草踏み・柵付け・稲刈り・はさがけ・脱穀・わら細工までを行います。

8回通しイベントとなりますので、可能な限り全て参加できる方を募集しています。

また、田んぼにすむ生き物の観察やラムサール条約についての解説なども行います。

【スケジュール】 活動時間は9:30~12:00の予定です。(③④のみ10:30~)

| ① | オリエンテーション &田起こし&代掻き | 5月18日(日) | *必ずご参加ください。 全8回の体験の説明と参加費の徴収を行います。 田んぼの土を掘り返し、田植えの準備をします。 |

| ② | 田植え | 6月1日(日) | 田んぼで田植え体験をします。 |

| ③ | 草踏み1 | 6月15日(日) | 田植え後の田んぼの不要な草を取り除き、土をまぜます。 |

| ④ | 草踏み2 | 7月6日(日) | 田植え後の田んぼの不要な草を取り除き、土をまぜます。 |

| ⑤ | 柵ネット張り | 8月3日(日) | 強風や鳥による食害の対策として、田んぼに柵と網を取り付けます。 |

| ⑥ | 稲刈り&はさがけ | 9月28日(日) | 田んぼで稲を刈り、はさがけを体験します。 (稲の成育状況で日程を変更することがあります) |

| ⑦ | 脱穀 | 10月12日(日) | 脱穀を体験します。 (稲刈りの日程が変更された場合は変更することがあります) |

| ⑧ | わら細工 | 11月9日(日) | 収穫したわらでリースなどの飾りを作ります。 また、収穫したお米をみんなで食べます。 |

【経過】

ミサキは1996年7月2日に京急油壺マリンパークで生まれ、1997年4月21日に来館しました。

2013年のリニューアル後、ひれあし類解説でアシカパフォーマンスとして観覧通路に登場し、間近でご覧いただいた個体です。

2025年3月に入り、食欲と活力の低下が見られたため観察をしていましたが、3月15日朝に死亡を確認しました。

産経新聞(新潟・長野・山梨県版)朝刊で、毎月第2・4土曜日「マリンピア日本海 飼育員日誌」を連載しています。

ぜひご覧ください。

<バックナンバー>

2020.04.11 「アクリルガラスの窓」

2020.04.25 「イルカの体温」

2020.05.09 「ビーバーのにおい」

2020.05.23 「イルカの体重測定」

2020.06.13 「クラゲの増やし方」

2020.06.27 「魚は飲み物?」

2020.07.11 「カマイルカの成長(歯)」

2020.07.25 「ゴマフアザラシの繁殖」

2020.08.15 「ペンギンの換羽」

2020.08.29 「カマイルカの舌」

2020.09.12 「チンアナゴの展示」

2020.09.26 「バイカルアザラシ」

2020.10.10 「コブダイ」

2020.10.24 「イルカの健康管理」

2020.11.14 「魚のウミヘビ」

2020.11.28 「ビーバーの餌」

2020.12.12 「ホンソメワケベラ」

2020.12.26 「カワウソ」

2021.01.09 「魚のヒレ」

2021.01.23 「シナイモツゴ」

2021.02.13 「アシカ・アザラシ」

2021.02.27 「アカテガニ」

2021.03.13 「イルカが出す音」

2021.03.27 「クロサンショウウオ」

2021.04.10 「動物の記録」

2021.04.24 「アカムツの繁殖」

2021.05.08 「小型ボートで近海調査と生物採集」

2021.05.29 「フンボルトペンギン」

2021.06.12 「動物の輸送容器」

2021.06.26 「飛ばないペンギン」

2021.07.10 「深海生物の展示」

2021.07.24 「アシカとアザラシ」

2021.08.14 「日本海のウミガメ」

2021.08.28 「ビーバーの尻尾」

2021.09.11 「ペンギンの鋭いくちばし」

2021.09.25 「クラゲの餌」

2021.10.09 「動物の体重測定」

2021.10.23 「サメとエイ」

2021.11.13 「魚の"脱皮"」

2021.11.27 「ウミガラスって?」

2021.12.11 「コシノハゼ」

2021.12.25 「クラゲの餌」

2022.01.08 「海水魚の採集」

2022.01.22 「サンゴの争い」

2022.02.12 「ハゼの生態」

2022.02.26 「ゴマフアザラシの個体識別」

2022.03.12 「アオリイカ」

2022.03.26 「鰭脚類の寝姿」

2022.04.09 「アミキカイウツボ」

2022.04.23 「コンペイトウの成長」

2022.05.14 「アカハライモリの成長」

2022.05.28 「クマノミの生態」

2022.06.11 「ウテナウミシダの構造」

2022.06.25 「海藻と海草」

2022.07.09 「イルカのメロン」

2022.07.23 「屋外展示にいがたフィールド」

2022.08.13 「イルカの音」

2022.08.27 「ペンギンの輸送」

2022.09.10 「「アカムツ」の由来」

2022.09.24 「動物の観察と健康管理」

2022.10.08 「毒のある魚」

2022.10.22 「イルカの睡眠」

2022.11.12 「両生類の餌」

2022.11.26 「フンボルトペンギンの卵」

2022.12.10 「エボシガイ」

2023.01.14 「アシカとアザラシ」

2023.01.28 「鯨類の首の骨」

2023.02.11 「魚の闘争」

2023.02.25 「大水槽の給餌」

2023.03.11 「クラゲと光合成」

2023.03.25 「タコの吸盤」

2023.04.07 「水槽掃除」

2023.04.22 「カマイルカの繁殖」

2023.05.13 「世界カワウソの日」

2023.05.27 「ホッコクアカエビ」

2023.06.10 「イルカの歯」

2023.06.24 「シロウ」

2023.07.08 「ペンギンの糞」

2023.07.22 「イルカのジャンプ」

2023.08.12 「ウミウシ」

2023.08.26 「イルカショーのハプニング」

2023.09.09 「ペンギン」

2023.09.23 「イルカの目」

2023.10.14 「ウケクチウグイ」

2023.10.28 「ウミガラスのヒナ」

2023.11.11 「骨格標本」

2023.11.25 「ウミガラス」

2023.12.09 「クラゲの水槽」

2023.12.23 「朝の清掃」

2024.01.13 「タツノオトシゴ」

2024.01.27 「トビハゼ」

2024.02.10 「ヒラメ」

2024.02.24 「アイゴ」

2024.03.09 「アシカとアザラシ」

2024.03.23 「モリアオガエル」

2024.04.13 「フンボルトペンギン」

2024.04.27 「サクラマス」

2025.05.11 「世界カワウソの日」

2025.05.25 「野外観察会」

2024.06.08 「イルカの鼻」

2024.06.22 「ヤドカリ」

2024.07.13 「トドの仔」

2024.07.27 「ROV」

2024.08.10 「イルカの目」

2024.08.24 「マナマコ」

2024.09.14 「トド体重」

2024.09.28 「スズメダイ」

2024.10.12 「イルカホイッスル」

2024.10.26 「シモフリアイゴ」

2024.11.09 「イルカラビング」

2024.11.23 「バイカル」

2024.12.14 「ホトケドジョウ」

2024.12.28 「アマモ」

2025.01.11 「イルカの骨」

2025.01.25 「ヤマトコブシカジカ」

2025.02.08 「ニホンアカガエル」

2025.02.22 「イルカの餌」

冷蔵展示したヤリマンボウにつきまして

生態調査のため解剖いたします。

どなたでもご覧いただけます。(要入館)

解剖しながら、質問にお答えします。

どうぞお越しください。

◆日時 2025年1月15日(水)13:30~

所要時間30~60分程度

作業の進捗によって前後します

◆場所 アクアラボ脇(冷蔵標本展示場所に同じ)

ヤリマンボウ20250111五ヶ浜漂着

〇 生物情報

和名:ヤリマンボウ(フグ目マンボウ科)

学名:Masturus lanceolatus

全長:113cm 体重:51.2kg

〇 発見について

発見日:2025年1月11日(土)

発見場所:新潟市西蒲区五ケ浜

2025年1月11日ヤリマンボウ五ヶ浜漂着

1月11日(土)に新潟市西蒲区五ヶ浜で「ヤリマンボウ」が漂着したとの連絡を受け、同日データ収集等の調査を目的に死亡個体を搬入いたしました。

標本の状態が非常に良いことから、冷蔵状態での公開展示を行うことにしましたのでお知らせいたします。

12月巻漁港に漂着したものにつづき、今シーズン2回目の標本展示となります。

なお、鮮度保持の関係から展示は1月13日(月祝)までを予定しております。

展示日時:2025年1月11日(土)~13日(月祝)

開館時間9:00~17:00

※標本の状態によって展示期間が前後する場合があります。

展示場所:本館アクアラボ脇 屋外通路

〇 生物情報

和名:ヤリマンボウ(フグ目マンボウ科)

学名:Masturus lanceolatus

全長:113cm 体重:51.2kg

〇 発見について

発見日:2025年1月11日(土)

発見場所:新潟市西蒲区五ケ浜

葛西臨海水族園の「ペンギンの生態」エリア補修工事が完了したため、昨年9月から預かっているフンボルトペンギンを12月13日に返還します。

※高病原性鳥インフルエンザの発生状況によっては日程を変更する場合があります。