みどころ情報

海底を泳ぐアカムツの撮影に成功

海底を泳ぐアカムツの撮影に成功しました。

アクアマリンふくしま「ふくしま海洋科学館」と実施した共同研究により、新潟県新潟市西蒲区間瀬沖の水深150m付近で、海底を泳ぐアカムツを撮影することに成功しました。撮影には、アクアマリンふくしまが所有する水深300mまで潜航可能な水中探査機(ROV)を使用しました。

アカムツは、水深100~300m(成魚は主に200~300m)に生息するスズキ目ホタルジャコ科の魚で、高級魚「のどぐろ」として有名な魚です。新潟市水族館が面する佐渡海峡では、8月下旬から9月下旬にかけ、成魚の多くが水深100m付近まで移動してくることが分かっています。この時期のアカムツは生殖巣が発達した成熟個体が多く、移動は産卵のためと考えられています。

本調査は、謎の多い本種の生態を探り、飼育下で困難となっている繁殖行動のきっかけを見つけることなどを目的として、成魚が浅い海域に移動する8月下旬~9月下旬に、2015年から毎年実施してきました。これまでに調査した水深は、102~208mで、今までに知られていなかった生物の天然海域での生態などが多数確認されています。撮影された生物は約55種に上りますが、過去3回の調査では目的としたアカムツの撮影に成功できておらず、本種の繁殖生態の解明には至っていませんでした。

今回の調査は、これまで同様に、浅い海域に移動する8月下旬(2019年8月26日)に実施しました。水深125~187mをくまなく調査した結果、水深150m付近の砂泥底で、幼魚(水深152m)と成魚(水深154m)の2個体を撮影でき、本種が天然海域で生息している様子を確認することができました。映像から、海底から近い場所に定位し、活発な遊泳をしないことが明らかとなり、水槽内での行動と同じであることが確認されました。その他、幼魚期の生息水深や本種の好む底質などが分かり、生態を知るうえで、とても貴重な情報を得ることができました。

今回撮影された映像や調査によって得られた情報等は、当館で来年開催予定の開館30周年記念企画の中で公開展示いたします。

尚、2018年までに撮影された映像は、本館1階の体験・学習ゾーンにある「アクアラボ」で公開中です。

アカムツ 推定2歳齢以上

アカムツ 推定11か月齢

カマイルカの仔 ぐんぐん成長中!

2019.11.1UP!

カマイルカの誕生後、これまでに見られた変化をご紹介しています。

今回は「母がいない!隣のプールへの道のり」です。

つい最近まで、ある場所へ母親が行くと、仔がついて行けずにオロオロしていました。その場所というのが…隣のプールです。

イルカの飼育施設は屋外のドルフィンスタジアムと屋内プールの間に2つのプールがあります。4つのプールは一列に並んでいて、その間は幅と深さが約1.5mの短い水路でつながっています。健康チェックをするために母親を隣のプールへ連れて行くと、仔はついて行くことができず、水路の入口近くをウロウロと泳ぎ回っていました。

急に狭くなる水路に抵抗があるようですが、ドルフィンスタジアムの広いプールに行くために、いずれは通らなければならない道です。母親について行ければベストでしたが、ここからはトレーニングを通して慣れてもらいます。

近頃仔は母親が隣のプールに行くことに少し慣れ、オロオロしないでトレーナーの前にいます。ただ母親とともにトレーナーが促しても、水路を通る気配はなく、隣のプールへの道のりはまだ遠そうです。

10月30日 トレーナーに注目して顔を上げる様子

2019.10.25UP!

今回は「母と仔の関係」に注目しました。

誕生直後、母親は仔に常に寄り添っていました。泳ぎの不安定な仔がこの時期大きなケガもなく過ごせたのは、仔がぶつからないように母親がうまく誘導したおかげです。

生後10日ごろから、母親は仔をすぐ後方から眺め、仔は小刻みに方向を変えながらグルグルと泳ぐ行動をするようになりました。その様子はあたかも泳ぎのトレーニングをさせているようでした。この頃から2頭が離れて泳ぐ時間が増えてきました。

最近は泳ぎが上達した仔が母親の目の前をグルグル泳いだり、わざと(?)頭の上に乗っかったりした後、追いかけてもらっているような行動が見られます。仔が前で母親が後ろについて泳ぐ意味合いも変わってきているようです。

それでも仔は激しく泳いだ後は母親の傍にぴったりと寄り添い、目を閉じてゆっくり泳いでいるので、泳ぎながら休む時はまだまだ隣がいいようです。

もうひとつ垢こすりも上達しています。普段イルカは皮膚から出る垢をイルカ同士体をこすりあって落とす行動が見られます。仔も今までは母親に体を擦ってもらっていました。この頃は観覧通路のアクリルガラスの下やステージの出っ張りに自分で体を擦りつける様子も見られています。

9月4日 母親が仔の体を擦る様子

2019.10.12

今回は「エサとトレーニング」に注目しました。

今月に入り少しずつ餌の量や形を変えています。今はサバを小さく切ったものと、イカナゴを細く切ったものを与えています。今月末には1日あたり250〜300gぐらい食べるように体調を見ながら少しずつ増やしていく計画です。

仔は笛が吹かれることと餌がもらえることを少しずつ関連付けられるようになってきました。そのため笛を吹くと顔を上げる行動が出ています。上アゴの歯は吻先部分を除き生えてきたので、噛まれると痛いです。口を開けないと餌は与えられませんが、カマイルカの歯は鋭いのでいつもパクパク来られるのは困ります。口を閉じる行動を増やしながら餌を与えるトレーニングは難しいところです。

口を閉じるトレーニングの様子

口を閉じるトレーニングの様子

2019.9.26

7月29日のカマイルカの出産はマリンピア日本海初の出来事でした。誕生からまもなく2か月、これまでに見られた変化をご紹介します。

【写真①】 舌を出すカマイルカ仔。

【しっかり泳ぐ】

生まれた直後の仔は方向転換もおぼつかず、母親は壁に仔がぶつからないよう昼夜問わずにぴったりと寄り添っていました。仔の泳ぎがしっかりしてくるにつれて、母親の誘導は徐々になくなり、今は2頭が離れている時間も多くなっています。最近の仔は母親の行動を真似た逆立ちや立ち泳ぎ、ジャンプなどいろいろな動きをしています。

水底で鼻から出したエアーを水面に上がってしまう前に口でキャッチするなど、遊んでいると思われる行動も出ています。

【ぐんぐん成長】

生まれて1ヶ月頃からトレーナーや餌に慣らすトレーニングを行っています。毎回ショーの片づけを終えたタイミングで母親にエサを与えていますが、その横で別のトレーナーが仔にもエサのサバを与えています。食べさせている量は1日あたり30~50グラムとごくわずか。どれくらい消化できるか不安なので、増量は少しずつです。2か月で体がぐんと大きくなりましたが、栄養の大半を母乳からもらう期間はまだ続きます。

授乳の時、仔は口先と舌も使って吸い付きます。舌の動きを見ると、吸盤のように押し当てて使っているようです。【写真①】は口から舌をぺろりと出した一瞬ですが、舌がこれだけ動くのは仔イルカならでは。舌のふちにヒダがあるのも特徴的です【写真②】。成獣の舌【写真③】と比べてみてください。

ちなみに母親のエサは1日11㎏!通常は7㎏ですが、授乳期間はエサもたっぷりです。

【写真②】 カマイルカ仔の舌はふちにヒダがあります。

【写真③】 カマイルカ成獣の舌。成長すると舌は厚くなりヒダはなくなります。

フンボルトペンギンを搬出しました

新潟市水族館マリンピア日本海では、種の保存を目的とした新たな血統による繁殖を目指し、3月31日に小諸市動物園へフンボルトペンギンを4羽搬出いたしましたのでお知らせいたします。

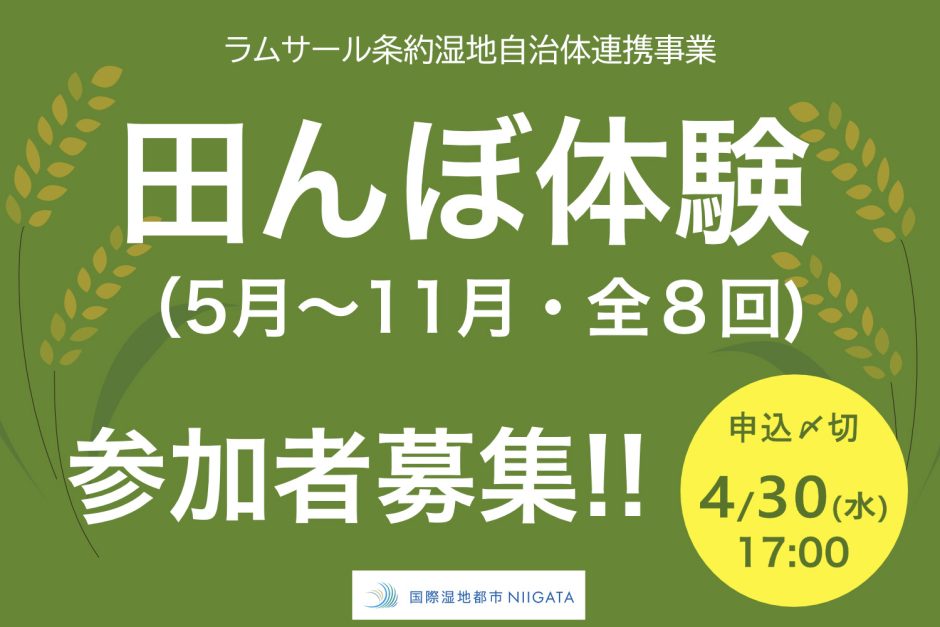

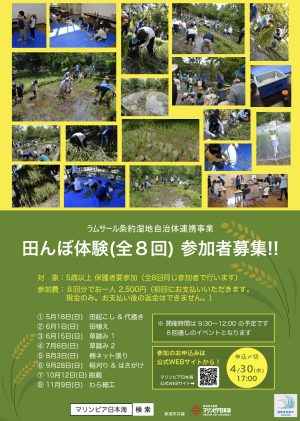

田んぼ体験(全8回) 参加者募集中!【ラムサール条約湿地自治体連携事業】

にいがたフィールドの田んぼでスタッフと一緒にお米を育ててみませんか?

田んぼ体験では、5月から11月にかけて、代掻き・田植え・草踏み・柵付け・稲刈り・はさがけ・脱穀・わら細工までを行います。

8回通しイベントとなりますので、可能な限り全て参加できる方を募集しています。

また、田んぼにすむ生き物の観察やラムサール条約についての解説なども行います。

【スケジュール】 活動時間は9:30~12:00の予定です。(③④のみ10:30~)

| ① | オリエンテーション &田起こし&代掻き | 5月18日(日) | *必ずご参加ください。 全8回の体験の説明と参加費の徴収を行います。 田んぼの土を掘り返し、田植えの準備をします。 |

| ② | 田植え | 6月1日(日) | 田んぼで田植え体験をします。 |

| ③ | 草踏み1 | 6月15日(日) | 田植え後の田んぼの不要な草を取り除き、土をまぜます。 |

| ④ | 草踏み2 | 7月6日(日) | 田植え後の田んぼの不要な草を取り除き、土をまぜます。 |

| ⑤ | 柵ネット張り | 8月3日(日) | 強風や鳥による食害の対策として、田んぼに柵と網を取り付けます。 |

| ⑥ | 稲刈り&はさがけ | 9月28日(日) | 田んぼで稲を刈り、はさがけを体験します。 (稲の成育状況で日程を変更することがあります) |

| ⑦ | 脱穀 | 10月12日(日) | 脱穀を体験します。 (稲刈りの日程が変更された場合は変更することがあります) |

| ⑧ | わら細工 | 11月9日(日) | 収穫したわらでリースなどの飾りを作ります。 また、収穫したお米をみんなで食べます。 |

田んぼ体験2025案内ポスター(PDF)

※ 当選された場合、①~⑧全ての日程に参加していただきます。

※ 日時は天候や稲の育成状況などにより変更する場合があります。

【定 員】25名 (応募者多数の場合は抽選となります)

【対 象】5歳以上 ※小学3年生以下は保護者の参加が必要です。

(申込の際に保護者のお名前もご記入ください)

【参加費】おひとり2,500円(全8回分*現金のみ)

(初回5/18にお支払いいただきます。お支払い後の返金はできません。)

【参加方法】事前に申し込みフォームもしくはメールにてお申込みください。

■お申込フォームでのお申込みはこちら(Googleフォーム)

https://forms.gle/9WP4jbmLiRBPJBdQ6

■メールでのお申込みはこちら

・件名「田んぼ体験」

・参加者全員の氏名、年齢 ※代表者は氏名の前に◎をつけてください

prg@marinepia.or.jp

※4月30日(水)17:00申込〆切

応募多数の場合抽選。

抽選結果のご連絡は 5月7日(水) に prg@marinepia.or.jp のメールアドレスより送信いたします。

受信できるように設定をお願いいたします。

<注意事項>

※アレルギーなどをお持ちの方への個別対応はできません。

※個人情報の取扱いについてはこちらでご確認ください。

https://www.marinepia.or.jp/policy-2

ワカメが大きく成長しています

ワカメ

本館地下「対馬海峡を越えて」コーナー「新潟水槽」のワカメが大きく成長しています。

ワカメは、褐藻綱コンブ目チガイソ科の海藻で、海中に生えている時は褐色をしています。

この水槽のワカメは季節外れで、実は、夏には見られない海藻です。ワカメは、11月頃に発芽し、3月頃に大きく成長する冬の時期に見られる海藻なのです。

新潟水槽でワカメが見られる秘密は、水槽の中に大型の波と流れを作る装置と光合成するための波長を含んだ育成用の照明が設置され、夏でもワカメの成長する時期と同じ水温約15℃に設定しているからです。

生きているワカメが何色をしているのか?新潟水槽で確かめてみませんか。

本館地下「対馬海峡を越えて」コーナー「新潟水槽」

コラム「食卓に上がるワカメが緑色をしている理由」

ワカメを含む褐藻は、緑色の光合成色素クロロフィルa、橙色のフコキサンチンを多くもち、これらが混ざることで褐色に見えています。フコキサンチンは熱を加えるとタンパク質との結合が切れ、黄色の色素に変化します。茹でたワカメが緑色に変化する理由は、クロロフィルaが熱を加えても変化せず,緑色と黄色の色素が混ざり、緑色に見えるようになるためです。

新潟県で採集されたフエダイを展示しました

フエダイ

フエダイが、2019年10月22日に新潟県で採集されました。

フエダイは、茨城県から九州南部までの太平洋沿岸域,伊豆諸島,南西諸島などに分布する種で、日本海で見られることはとても珍しいことです。

日本海での記録を調べてみたところ、2015 年に京都府舞鶴市の定置網での採集記録があるのみで、今回は2例目、分布の北限記録となることが分かりました。

当館に輸送後、エサもよく食べ健康状態も良いため、11月から展示水槽での飼育を開始しました。

本館地下暖流の旅ゾーン「ドロップオフ水槽」でご覧いただけます。

フエダイ Lutjanus stellatus

スズキ目 フエダイ科