深海魚ハツメを展示しました (展示終了しました)

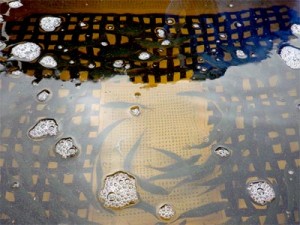

アカムツと混泳するハツメ

先日水深約200mから採集したハツメを展示しました。

当館での展示は3回目となりますが、採集後のケアの難しさから過去2回は長期の展示に課題がありました。今回は表層水温が低く、浅い海域に来る時期を選んで採集できたため、水温や水圧によるダメージが少なく、今までとは比較にならないくらい良好な状態で飼育できました。展示したのは17尾で、希少なハツメの複数展示が実現しました。

ハツメはオスとメスで形態が異なり、オスはメスよりも小さく、頭部や眼が大きいことなどで見分けられます。また、オスとメスでは体色も異なり、オスは成長して体が大きくなると黄色くなります。このような性別によって外見が異なる現象を性的二型(せいてきにけい)といいます。メバル類で体色の性的二型が知られているのはハツメだけです。

展示した個体には、オスとメスがいます。外見の違いからオスとメスを探してみてはいかがでしょうか。

暖流の旅ゾーン、日本海固有水コーナーでご覧いただけます。